«Das Wesentliche, das sind Seminarleistungen, die Credit Points, das schnelle Ende dieser fragwürdigen Veranstaltung namens Studium. Diskussionbedarf möge bitte bei Facebook ausgelebt werden, nicht aber im Seminarraum.» Laut der Autorin Christiane Florin ist das die Haltung unserer Generation. Sie ist Lehrbeauftragte für Politische Wissenschaft in Bonn und beschreibt uns Studierende als haltungslos, gefügig und uninteressiert. Ihr Buch trägt den spitzen Titel „Warum unsere Studenten so angepasst sind” und hat mich verärgert, entsetzt und inspiriert. Sind uns starke Meinungen, Diskussionen und Kontroversen wirklich nichts mehr wert?

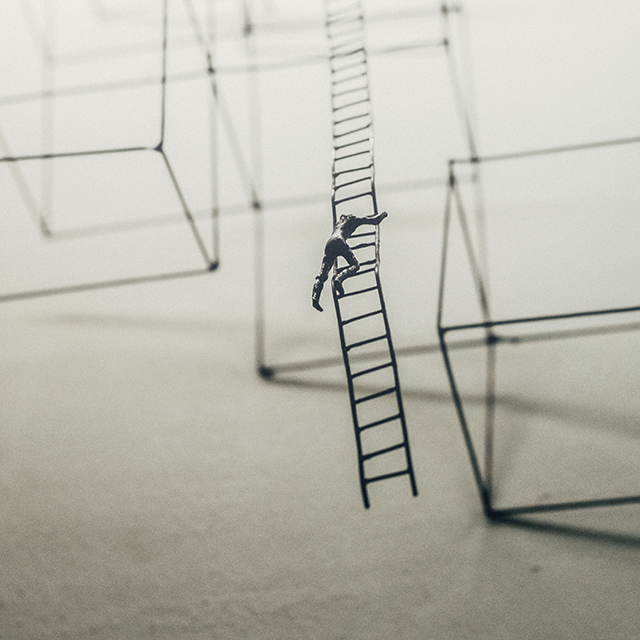

Lassen wir uns blind zu leistungsorientierten Wiedergabegeräten erziehen? Die Studentenrevolten von 1968 sind nun 50 Jahre her. Ist von dem Feuer dieser Zeit rein gar nichts mehr übrig geblieben? Laut Christiane Florin wurde «das ideologische Feuer von einst mit stillem Wasser gelöscht.» Diese Aussagen wollte ich nicht einfach so hinnehmen, deshalb habe ich Studierende aus verschiedenen Studienfächern nach ihrer Einstellung zur Diskussionskultur im Studium befragt.

In den Augen von Christiane Florin beschäftigen sich die Studierenden meiner Generation weniger mit globalen Debatten und persönlichem Weltschmerz, sondern viel eher damit, sich in den Seminaren an den omnipräsenten Wasserflaschen festzuhalten und nach einem Leben zu dürsten, das sich gut und richtig anfühlt. Zu einem gut begründeten eigenen Urteil zu finden, empfänden wir als Lernziel eher lästig, weil zeitraubend. Insgesamt hätten wir weder Musse noch Lust, uns etwas im tieferen Sinne des Wortes anzueignen.

Florin berichtet über Diskussionen, die nach wenigen Minuten im Nichts verlaufen, von Seminaren in denen provokante Aussagen einfach hingenommen werden ohne sie zu hinterfragen und von der mangelnden Lust am Entdecken und ich fühle mich ein bisschen ertappt. Wie oft habe ich mich lieber nicht gemeldet, um einer möglichen Konfrontation zu entgehen? Wie viele spannende Diskussionen sind mir entgangen, weil ich mich nicht getraut habe, meine Ideen zu teilen? Aber liegt das an einem grundsätzlich mangelnden Interesse an kontroversen Diskussionen? Ist es ein Phänomen einer ganzen Generation? Möchten wir lieber Zahlen und Fakten statt Argumente und Ideen? Empfinden wir die Seminardiskussionen wirklich als lästig?

Viele der Antworten, die ich von den Studierenden auf meine Fragen bekommen habe, zeugen vom Gegenteil. «Die Seminare sollten der Ort sein, an dem man das Vorbereitete und vermeintlich Verstandene an anderen Positionen austesten kann. Das Diskutieren ist der Hauptteil im Seminar. Alles andere ist nebensächlich» ist eine Stimme, «Ich finde den Aspekt der Diskussion eine der zentralen Lernformen im Studium», eine andere. «Ich denke, das Diskutieren fördert das Verständnis und den Lernprozess ungemein. Und Lernen, das wollen wir ja», sagt eine Medizinstudentin. Das ist der allgemeine Tenor. Das Bewusstsein für die Relevanz der Diskussionskultur im Studium scheint also da zu sein. Die Hürden allerdings auch.

Die Angst vor dem Nichtwissen

Viele Kommilitoninnen und Kommilitonen haben davon berichtet, dass sie sich gerne mehr einbringen, kritischer nachfragen und ihre Ideen vorstellen würden, die Angst vor dem Scheitern aber zu gross ist. «Ich habe oft das Gefühl, mich zu wenig mit dem Stoff auseinander gesetzt zu haben, als dass ich mich in der Lage fühlen würde, eine kontroverse Diskussion zu führen», erzählt mir eine Psychologiestudentin. «Ich wünsche mir in den Philosophieseminaren eine Atmosphäre, in der ich mich sicher fühlen kann. In der ich das Gefühl habe, mit meinem Beitrag auch scheitern zu dürfen», berichtet eine Studentin. Jemand anderes erzählt, dass er sich in seinem Bachelorstudium selten eingebracht hat, weil er das Gefühl hatte, das Wissen dazu fehle ihm. Inzwischen ist er im Masterstudium und hat erkannt, dass man sowieso nie alles wissen kann und Diskussionen unter anderem genau dazu dienen, Wissenslücken zu finden und zu schliessen.

Manche fragen sich, ob die mangelnde Diskussionsbeteiligung dem Fokus aufs Sammeln der Kreditpunkte geschuldet ist oder ob es eine allgemeine Zeiterscheinung unserer Generation ist. Ich frage mich, wo die Angst vor dem Nichtwissen herkommt. Hatten die Generationen von Studierenden vor uns dieses Wissen, vor dessen unendlichen Weiten wir uns nun fürchten? All die Namen, Zahlen und Theorien, die wir nun kurz im Smartphone unter dem Tisch googeln können, waren die in den Köpfen der Studierenden gespeichert? Oder ist gerade diese ständige Möglichkeit, alles zu jedem Zeitpunkt recherchieren und überprüfen zu können, der Grund für unsere Angst? Überführt wird derjenige, der sich getraut hat im Seminar eine Aussage zu machen nicht mehr von Komilitonen, die sich dieses Wissen selbst angeeignet haben, sondern von gigantischen Wissensspeichern im Internet.

Wie oft werden Fragen in alltäglichen Diskussionsrunden nicht mehr ausdiskutiert sondern mit Google beantwortet? Wenn ich einen Freund frage, welche Aufgaben der deutsche Bundespräsident eigentlich genau hat und nach seinen ersten paar Sätzen mein Smartphone zücke, um den Wikipedia-Artikel nachzulesen, werde ich sicherlich präzisere Angaben finden, als er sie geben konnte und ihn eventuell korrigieren. Ist es also nicht naheliegend, dass er sagt „Ich weiss es nicht. Komm wir schauen kurz nach”, anstatt sich vor meinem ergoogelten Wissen rechtfertigen zu müssen?

Im unendlichen Netz der möglichen Antworten

Neben solchen Situationen, bei denen wir im besten Fall inhaltlich beide etwas gelernt haben, gibt es aber auch Debatten, die durch Smartphones und Laptops zu Endlosschleifen führen. Für jedes Für und Wider wird im Netz ein Gegenbeispiel gefunden. Für jedes Argument kann ein neuer Artikel zitiert werden. Am Ende weiss man nicht mehr, wo man angefangen hat und welcher Position man nun Glauben schenken kann erst recht nicht. Christiane Florin schreibt: «Akademisch denken heisst, erst die Fragen zu finden und dann die Antworten. Inzwischen sind Antworten in Fülle da, weltweit verfügbar, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Aber die Nachfrage nach Fragen schwindet.» Ich glaube, dass wir unsere individuellen Anliegen im Netz der millionenfach vorgedachten Fragen und unendlichen Antwortoptionen möglicherweise aus den Augen verlieren.